Windenergieausbau: Niedersächsisches Gesetz zur Umsetzung des WindBG

Die Niedersächsische Landesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Steigerung des Ausbaus von Windenergieanlagen an Land und von Freiflächen-Photovoltaikanlagen sowie zur Änderung raumordnungsrechtlicher Vorschriften nunmehr beschlossen und dem Landtag zur Beratung zugleitet (LT-Drs. 19/2630). Mit diesem Artikelgesetz soll ein Niedersächsisches Gesetz zur Umsetzung des Windenergieflächenbedarfsgesetzes und über Berichtspflichten (NWindG) erlassen werden. Flankiert wird dies durch ein Gesetz zur Änderung des Niedersächsischen Raumordnungsgesetzes (NROG). Zudem soll ein Niedersächsisches Gesetz über die Beteiligung von Kommunen und Bevölkerung am wirtschaftlichen Ertrag von Windenergieanlagen und Freiflächen-Photovoltaikanlagen (NWindPVBetG) erlassen werden, das die finanzielle Beteiligung der betroffenen Kommunen sowie der lokal betroffenen Bevölkerung regeln soll.

Im Hinblick auf das beabsichtigte Umsetzungsgesetz zum WindBG kann festgehalten werden: Ein Vorziehen der Superprivilegierung sieht der Entwurf nicht mehr vor. Die Flächenziele sollen entsprechend der Bundessystematik für 2027 und 2032 festgelegt werden. Nunmehr soll statuiert werden, dass das Land und die regionalen Planungsträger gemeinsam darauf hinwirken, dass eine Ausweisung bis 2026 erfolgt. Mit einer kurz vor der abschließenden Kabinettsbefassung erfolgten Intervention konnte die Geschäftsstelle erreichen, dass das sogenannte Weser-Ems-Modell (Planung durch die Gemeinden zur Anrechnung auf den Flächenbeitragswert des Planungsträgers) doch noch eine rechtliche Absicherung erhalten soll. Damit hat das Kabinett aufgezeigt, dass es das Weser-EmsModell nicht unterbinden möchte. Freilich ist die juristische Umsetzung dieses politischen Willens noch nicht unumschränkt geglückt. Der Gesetzentwurf nimmt zudem nicht die Forderung des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) auf, nur eine planvolle Öffnung der Landschaftsschutzgebiete in Abweichungsgesetzgebung zum Bundesrecht zu erlauben. Die NLT-Geschäftsstelle beabsichtigt, hier weiterhin entsprechend vorzutragen.

Die Zahlen zu den regionalen Teilflächenzielen im Gesetzentwurf entsprechen den korrigierten von Juni dieses Jahres. Nach Auskunft der drei Ressorts der Task-Force Energiewende (Umwelt-, Landwirtschafts- und Wirtschaftsministerium) u.a. im Rahmen einer Sitzung der kommunalen Umsetzungsgruppe am 7. September 2023 wurde beteuert, dass es bei diesen Zahlen bleiben solle und mit keinen weiteren Änderungen – angestoßen durch die Landesregierung – zu rechnen sei. Die zu Grunde liegende Flächenpotenzialanalyse scheint insofern nun gefestigt zu sein.

NLT-Forum Windplanung / 17. Regionalplanertagung des NLT

Ein Forum Windplanung hat der Niedersächsische Landkreistag am 9. Oktober 2023 veranstaltet. Als Ergebnis ist festzuhalten, dass seitens der obersten Landesplanungsbehörde an das Bundesverteidigungsministerium nochmals erklärende Ausführungen zum Komplex der Prüfung von Regionalplan-Entwürfen mit Standardanlagen auf militärische Restriktion erfolgen werden. Zudem ist der dringende Wunsch seitens der Landes- und Regionalplanung in Niedersachsen geäußert worden, dass durch die Dienststellen der Bundeswehr bzw. Bundeswehrverwaltung die Prüfung der Planvorhaben zügig und weiterhin vorrangig vor Anfragen privater Investoren erfolgen möge („Premium-Line“). Es solle verhindert werden, dass die Prüfung auf militärische Restriktionen hin zu einem „Flaschenhals“ für die vom Bundesgesetzgeber geforderte Windplanung in Deutschland wird. Bis 2027 werden zahlreiche Regionalpläne (gerichtsfest) zu prüfen sein, parallel hierzu und zeitlich hierauf aufbauend werden zudem die Einzelgenehmigungsverfahren für Windenergieanlagen stark zunehmen.

Ergebnisse der 165. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“

Vom 24. bis 26. Oktober 2023 tagte der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ in seiner regulären Herbstsitzung. Verglichen mit der Steuerschätzung vom Frühjahr 2023 werden die Steuereinnahmen insgesamt im Jahr 2023 aufgrund der schwächeren Wirtschaftsleistung um – 4,5 Milliarden Euro niedriger ausfallen. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von – 3,6 Milliarden Euro, während die Gemeinden auf gegenüber der FrühjahrsSchätzung leicht um +0,1, Milliarden Euro nach oben korrigierte Steuereinnahmen blicken können. Die Einnahmen der Länder fallen vor dem Hintergrund der veränderten Umsatzsteuerverteilung voraussichtlich um +2,7 Milliarden Euro höher aus.

Gemessen am Ist-Aufkommen 2022 bedeutet dies für alle Ebenen ein Plus von +2,3 Prozent oder +10,4 Milliarden Euro. Für die Kommunen ergeben sich – gemessen am Ist 2022 – um +3,9 Milliarden Euro (+2,8 Prozent) höhere und für die Länder um -0,9 Milliarden Euro (-0,3 Prozent) niedrigere Einnahmeerwartungen.

Die Prognose der mittelfristigen Steuereinnahmeerwartungen aller Ebenen für die Folgejahre 2024 bis 2027 wurden um insgesamt +27,8 Milliarden Euro gegenüber der Frühjahrs-Steuerschätzung nach oben korrigiert. Die Erwartungen zu den kommunalen Steuereinnahmen für die Jahre 2024 bis 2027 wurden um insgesamt +6,7 Milliarden Euro erhöht.

Regionalisierung der Steuerschätzung für Niedersachsen

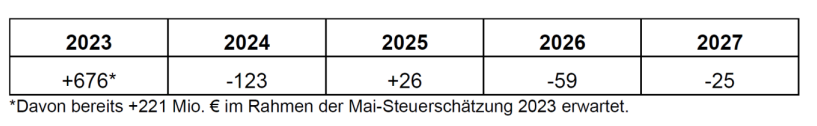

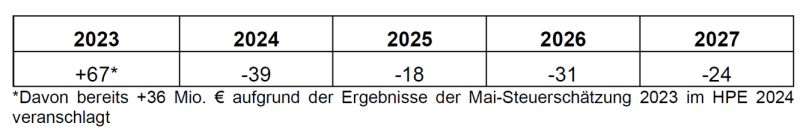

Der Niedersächsische Finanzminister hat am 30. Oktober 2023 die Ergebnisse der Regionalisierung der Steuerschätzung für Niedersachsen der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Finanzminister führt hierin aus, dass die aktuelle Steuerschätzung die Budgetplanung des Landes bestätigt, aber keine neuen Spielräume durch höhere Steuereinnahmen eröffnet. Gegenüber den Ansätzen im zweiten Nachtragshaushaltsplan 2023 des Landes sowie dem Haushaltsplanentwurf 2024 und in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 ergeben sich Brutto folgende Abweichungen einschließlich Förderabgabe und Gewerbesteuer offshore (in Millionen Euro:).

Für den kommunalen Finanzausgleich ergeben sich rechnerisch folgende Veränderungen im Vergleich zur mittelfristigen Planung 2023 bis 2027 (in Millionen Euro:).

Da die höheren Zahlungen für 2023 im Rahmen der Steuerverbundabrechnung in 2024 abgerechnet werden, ergeben sich insgesamt Änderungen im nächsten Haushaltsjahr von – 8 Millionen Euro. Diese sind angesichts des Gesamtvolumens des kommunalen Finanzausgleichs als Punktlandung zu betrachten. Die gemeindlichen Steuereinnahmen in Niedersachsen sollen in den nächsten Jahren gegenüber der Steuerschätzung vom Mai 2023 durchgängig um dreistellige Millionenbeträge steigen. Dabei fällt die Erhöhung in 2023 mit 106 Millionen Euro noch geringer aus. In den Folgejahren geht die Prognose von Mehreinnahmen zwischen 229 und 279 Millionen Euro aus. Hintergrund ist im laufenden Jahr eine leicht zurückgehende Entwicklung beim Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer (-72 Millionen Euro) gegenüber der vorherigen Schätzung. Diese wird kompensiert durch höhere Erwartungen bei der Gewerbesteuer. Insgesamt soll sich die Gewerbesteuer im gesamten Planungszeitraum ab 2024 um jährlich rund 200 Millionen Euro (2023: 167 Millionen Euro) gegenüber der bisherigen Prognose erhöhen. Insgesamt sollen die gemeindlichen Steuereinnahmen in Niedersachsen im laufenden Jahr 11,65 Milliarden Euro und im Folgejahr 12,2 Milliarden Euro betragen, bevor sie deutlicher ansteigen und im Jahr 2027 13,9 Milliarden Euro erreichen sollen. Bei dieser Betrachtung ist zu berücksichtigen, dass die Steuerschätzung vom geltenden Steuerrecht ausgeht. So ist bislang nicht das sogenannte Wachstumschancengesetz berücksichtigt.

Bundeshaushalt 2024: Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat zum Entwurf des Haushaltsgesetzes 2024 Stellung genommen und ist dem Vorwurf einer finanziellen Schieflage zu Lasten des Bundes entgegengetreten. Er kritisiert zudem die Kürzung bei der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (s.u.) und fordert eine verlässlich und dauerhaft auskömmliche Finanzierung des Deutschlandtickets ein. Er fordert zudem, dass der Bund mit Blick auf die wachsende Zahl von Schutzsuchenden seine finanzielle Unterstützung der Länder und insbesondere der Kommunen intensiviert und dynamisch an die Zahl der Flüchtenden anpasst.

Entschließung des Bundesrates zur GAK

Der Bundesrat hat am 20. Oktober 2023 eine Entschließung gefasst, mit der er sich entschieden gegen die drastischen Kürzungen der Kassenmittel in der regulären Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes“ (GAK) wendet. Dies träfen in erster Linie die Bereiche Ländliche Entwicklung, Ökolandbau und Biologische Vielfalt; daneben liefen die finanziellen Mittel zur Bewältigung der Waldschäden durch Extremwetter aus. Zusammengenommen habe dies massive finanzielle Auswirkungen auf die Umsetzung zahlreicher GAK-Förderungen in den Ländern.

Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse im ländlichen Raum, die nachhaltige Entwicklung landwirtschaftlicher Betriebe, der Erhalt und die Verbesserung der biologischen Vielfalt, der klimaangepasste Waldumbau, der Hochwasserschutz und die naturnahe Gewässerentwicklung könnten nicht mehr im erforderlichen Maß unterstützt werden. Der Bundesrat appelliert daher an die Verantwortung des Bundes und der Länder, für die Entwicklung der ländlichen Räume in Deutschland die GAK als zentrales Förderinstrument zu stabilisieren und eine adäquate Finanzausstattung beizubehalten.

Entwurf eines Rückführungsverbesserungsgesetzes

Das Bundesministerium des Innern (BMI) hat in der zweiten Oktoberwoche den Referentenentwurf für ein Rückführungsverbesserungsgesetz vorgelegt. Der Entwurf deckt sich weitgehend mit einem Diskussionsentwurf zu diesem Gesetz, den das BMI im August vorgelegt hatte. Der Entwurf greift Vorschläge aus dem Follow-up-Prozess zum zweiten Flüchtlingsgipfel auf und sieht Verbesserungen bei der Durchsetzung von Einreise- und Aufenthaltsverboten sowie bei der Abschiebung von Straftätern und Gefährdern vor. Darüber hinaus wird eine Reihe von Vorschlägen zur Entlastung der Ausländerbehörden aufgegriffen. Zu den wenigen, nicht rein redaktionellen Änderungen gegenüber dem Diskussionsentwurf gehören:

- § 50 Abs. 5 AufenthG-E sieht eine Erweiterung der Unterlagen vor, die zur Identitätssicherung in Verwahrung genommen werden sollen.

- In § 54 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG-E wird die Mindeststrafe, ab der von einem besonders schwerwiegenden Ausweisungsinteresse auszugehen ist, von zwei auf ein Jahr gesenkt.

- In § 54 Abs. 2 Nr. 3 AufenthG-E wird der Kreis der Straftatbestände, bei deren Verwirklichung ein schweres Ausweisungsinteresse vorliegt, um die §§ 96, 97 AufenthG (Schleuserkriminalität) erweitert.

- Die im Diskussionsentwurf für § 58 Abs. 4 AufenthG vorgesehenen Erweiterungen der Befugnis der die Abschiebung durchführenden Behörden zur kurzzeitigen Festhaltungen wurden nicht übernommen.

- In § 59 Abs. 1 AufenthG-E wird Rechtsprechung des EuGH zum (Nicht-)Erlass von Rückkehrentscheidungen bei bestimmten Abschiebungshindernissen umgesetzt.

- Durch die Änderung in § 59 Abs. 3 AufenthG-E soll der Erlass von Abschiebungsandrohungen gegen Straftäter erleichtert werden.

- Es bleibt im Grundsatz beim Wegfall der Pflicht zur Ankündigung von Abschiebungen; eine Ausnahme soll aber für Ausländer mit Kindern unter zwölf Jahren gelten (§ 59 Abs. 5, 5a AufenthG-E).

- Im Falle der Abschiebung von Ausländern, gegen die Klage erhoben wurde, soll es künftig nicht mehr auf das Einvernehmen der Staatsanwaltschaft ankommen; dieser soll vielmehr nur noch ein Widerspruchsrecht zustehen (§ 74 Abs. 4 AufenthG-E). Diese Maßnahme dient insbesondere auch der Entlastung der Ausländerbehörden.

Änderung des Niedersächsischen Stiftungsrechts

Der Niedersächsische Landtag hat am 11. Oktober 2023 das Gesetz zur Anpassung niedersächsischer Rechtsvorschriften aus Anlass der Vereinheitlichung des Stiftungsrechts beschlossen (vgl. die Beschlussempfehlung – LT-Drs. 19/2476). Das Niedersächsische Stiftungsgesetz (NStiftG) wurde damit komplett neu gefasst und an die geänderten Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) angepasst. Betroffen von den Änderungen sind auch die kommunalen Stiftungen, da in Art. 2 auch § 135 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) geändert wurde. Einzelheiten zum Gesetzgebungsverfahren können dem schriftlichen Bericht entnommen werden (LT-Drs. 19/2508).

Einführung einer pauschalen Beihilfe („Hamburger Modell“) in Niedersachsen

Am 18. Oktober 2023 hat vor dem Ausschuss für Haushalt und Finanzen des Niedersächsischen Landtags eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen zur Einführung einer pauschalen Beihilfe nach dem sogenannten Hamburger Modell stattgefunden. Die Geschäftsstelle des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) hat über die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens zwar kritisiert, dass der Gesetzentwurf die zunächst wahrscheinlich entstehenden Mehrkosten bei den niedersächsischen Kommunen nicht hinreichend genau ermittelt, aber im Ergebnis gegen den Gesetzentwurf keine grundlegenden Bedenken erhoben. Eine entsprechende Positionierung hatte das Präsidium des NLT im Rahmen seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Hintergrund waren auch die zunehmenden Probleme von Anwärterinnen und Anwärtern sowie Beamtinnen und Beamten mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, angemessenen privaten Krankenversicherungsschutz zu erhalten.

Der NLT hat in der Anhörung insbesondere auf den mit dem Gesetzentwurf verbundenen hohen Beratungsbedarf hingewiesen, weil auch Bestandsbeamtinnen und -beamten die einmalige Möglichkeit eines Systemwechsels eröffnet wird. Schließlich wurde sowohl die Niedersächsische Versorgungskasse in Hannover als auch die Versorgungskasse Oldenburg im Vorfeld der NLT-Stellungnahme eingebunden und die Anmerkungen aus der Praxis der Versorgungskassen zum Gesetzentwurf in das Verfahren eingebracht.

Artikelgesetz zur Beschleunigung kommunaler Abschlüsse

Die Niedersächsische Landesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung kommunaler Abschlüsse sowie zur Änderung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes, des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit, des Niedersächsischen Datenschutzgesetzes und des Niedersächsischen Ausführungsgesetzes zum Wasserverbandsgesetz in den Niedersächsischen Landtag eingebracht (LT-Drs. 19/2631). Nicht aufgenommen wurden die kommunalen Forderungen nach

- Ausdehnung der Regelung für die Jahresabschlüsse bis 2023,

- der Erweiterung der Regelung auf Eigenbetriebe,

- der Verlängerung des Zeitraums für die erstmalige Erstellung des konsolidierten Gesamtabschlusses bei rückständigen Jahresabschlüssen im Kernhaushalt,

- des Verzichts auf die Prüfung nach § 155 Abs. 1 Nr. 3 NKomVG in § 2 NBKAG-E und

- zu Regelungen zum „Wiedereintritt“ in Prüfung.

LROP: Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten

Auf die Bekanntmachung der allgemeinen Planungsabsichten für das Landes-Raumordnungsprogramm (LROP) hat die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände eine Stellungnahme abgegeben. Zwischen den kommunalen Spitzenverbänden ist es weitgehend gelungen, gemeinsame Positionen vorzutragen. Unterschiedliche Auffassungen kommen allerdings (weiterhin) hinsichtlich der Entwicklung der Versorgungsstrukturen des Einzelhandels zum Tragen. So sieht der Niedersächsische Städtetag (NST) keinerlei Änderungsbedarfe beim Großflächigkeitsmaßstab von 800 m². Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund (NSGB) fordert hingegen eine Erhöhung auf mindestens 1200 m².

Nach Beratungen im Umweltausschuss des Niedersächsischen Landkreistages (NLT) hat sich der Verband dahingehend positioniert, dass vor einer Änderung dieser gewichtigen Regelung im LROP zunächst eine fundierte Untersuchung durchgeführt werden solle, welche Folgen eine Erhöhung für die Sicherstellung der Versorgung haben würde. Vorbehaltlich des Ergebnisses dieser Untersuchung und einer abschließenden Beratung in den NLT-Gremien wurde in der Stellungnahme vermerkt, dass der Verband derzeit Anhaltspunkte für gegeben hält, dass eine starre Fokussierung auf die Grenze von 800 m² nicht mehr zeitgemäß sei.

Grundlegend wurde zudem gefordert, das LROP um unnötige Vorgaben (ohne Regelungsgehalt) zu entschlacken. Dazu gehören insbesondere auch weite Teile der Regelungen zur Windenergie. Wegen der nun weitgehend gesetzlichen Normierung in diesem Bereich bedarf es keiner (Doppel-)Regelung im LROP mehr.

Entwurf eines Niedersächsischen Hinweisgebermeldestellengesetzes

Der Gesetzentwurf eines Niedersächsischen Hinweisgebermeldestellengesetzes hat nunmehr das parlamentarische Verfahren erreicht (LT-Drs. 19/2430). Die Geschäftsstelle des Niedersächsischen Landkreistages wird zu dem Gesetzentwurf wie auf der skizzierten Linie unseres Präsidiumsbeschlusses vom 31. August 2023 Stellung nehmen, nämlich die Erstattung der Mehrkosten bei den niedersächsischen Kommunen verlangen und das Innenministerium auffordern, für die Umsetzung auf kommunaler Ebene in Niedersachsen einen Leitfaden zum unkomplizierten Vorgehen sowie kostenfreie Schulungen zur Verfügung zu stellen.

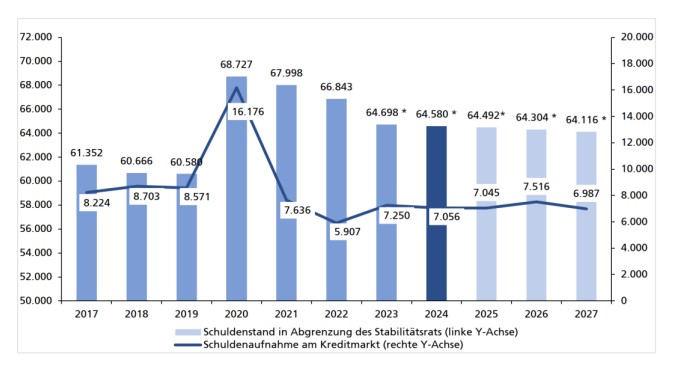

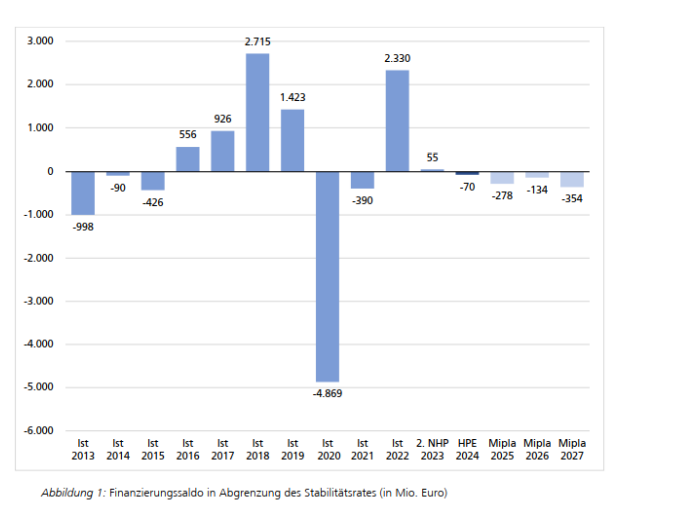

Landeshaushalt: Stabilitätsbericht Niedersachsen 2023

Die Niedersächsische Landesregierung hat am 17. Oktober 20232 den Stabilitätsbericht 2023 beschlossen. Er beruht auf den Jahresabschlüssen 2021 und 2022, dem Haushaltsplanentwurf 2024 sowie der Mittelfristigen Planung 2023 bis 2027. Der Finanzierungssaldo in Abgrenzung des Stabilitätsrates des Landes Niedersachsens ergibt sich aus dem Schaubild auf S. 8 des Berichts (wie hier dargestellt):

Zu den beiden Nachtragshaushalten (NHP zum Doppelhaushalt 2022/2023 und 2. NHP 2023) wird in dem Bericht festgestellt, dass die Finanzierung im Wesentlichen aus inflationsbedingten Steuermehreinnahmen und ohne Nettokreditaufnahme erfolgt sei.

Zusammenfassend wird festgestellt (S. 28), das Land Niedersachsen könne hinsichtlich der Kennziffern zur aktuellen Haushaltslage und zur Finanzplanung, zur Projektion der mittelfristigen Haushaltsentwicklung sowie zur Einhaltung der Schuldenbremse die Anforderungen des Stabilitätsrates ebenso wie die verfassungsrechtlichen Vorgaben erfüllen. Eine Haushaltsnotlage drohe nicht. Nach dem Überwachungsverfahren zur Einhaltung der Schuldenbremse ergäbe sich bei beiden Komponenten – der landeseigenen Schuldenbremse und dem harmonisierten Analysesystem – keine Auffälligkeit.

Bundestag beschließt Krankenhaustransparenzgesetz

Der Bundestag hat am 19. Oktober 2023, den Gesetzentwurf der Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP zur Förderung der Qualität der stationären Versorgung durch Transparenz (Drs. 20/8408 in einer vom Gesundheitsausschuss geänderten Fassung mit der Koalitionsmehrheit angenommen (Drs. 20/8904). CDU/CSU, AfD und Linke stimmten gegen den Entwurf. Mit dem Gesetz wird ein Transparenzverzeichnis eingeführt, das die Bevölkerung künftig über verfügbare Leistungen und die Qualität von Krankenhäusern informieren und damit den Patienten helfen soll, eine selbstbestimmte und qualitätsorientierte Auswahlentscheidung für die jeweilige Behandlung zu treffen. Das Online-Verzeichnis ist Teil der geplanten umfassenden Krankenhausreform und soll am 1. April 2024 freigeschaltet werden, wie aus dem Gesetz hervorgeht.

Mit dem Krankenhaustransparenzgesetz werden die Krankenhäuser dazu verpflichtet, die erforderlichen Daten über ihre personelle Ausstattung, das Leistungsangebot und bestimmte Qualitätsaspekte zu übermitteln. Aufbereitet werden die Daten vom Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK) sowie vom Institut für Qualität und Transparenz im Gesundheitswesen (IQTIG). Das Leistungsangebot der Krankenhäuser soll differenziert nach 65 Leistungsgruppen dargestellt werden. Ferner ist die Zuordnung der einzelnen Krankenhausstandorte zu Versorgungsstufen (Leveln) geplant, abhängig von der Anzahl und Art der vorgehaltenen Leistungsgruppen. Dies soll eine niedrigschwellige Einschätzung ermöglichen, wie das Leistungsspektrum eines Krankenhauses einzuordnen ist, also ob dort komplexe Eingriffe oder eine Grund- und Regelversorgung erbracht werden können. Die massive Kritik der Länder, Kommunen und Krankenhausgesellschaften gegen die Festlegung von Versorgungsstufen (Level) und deren Zuordnung der Krankenhäuser durch den Bund ist unbeachtet geblieben.

Weiterhin sind mit dem Krankenhaustransparenzgesetz einzelne Maßnahmen zur Verbesserung der Liquidität der Krankenhäuser insbesondere in der Pflege vorgesehen: eine zeitnähere Berücksichtigung von Tariflohnsteigerungen im Pflegebudget, ein schnellerer Ausgleich von Mindererlösen und eine Erhöhung des Pflegeentgeltwertes um acht Prozent auf 250 Euro. Außerdem sollen die Krankenhäuser ihre Rechnungen auch über den 31. Dezember 2023 hinaus innerhalb von fünf Tagen von den Krankenkassen beglichen bekommen. Auch wenn diese Maßnahmen die Liquidität der Krankenhäuser verbessern, sind zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser bis zum Wirksamwerden der Krankenhausreform wesentlich umfangreichere finanzielle Hilfen erforderlich.

Stellungnahme der Regierungskommission zur Krankenhausversorgung

Die Regierungskommission für eine moderne und bedarfsgerechte Krankenhausversorgung hat jetzt ihre siebte Stellungnahme und Empfehlung vorgelegt. Diese beschäftigt sich mit der Weiterentwicklung der Qualitätssicherung, des Qualitäts- und des klinischen Risikomanagements. Unter dem Titel „Mehr Qualität – weniger Bürokratie“ beschäftigt sie sich mit der Weiterentwicklung der Qualitätssicherung und des Qualitäts- und klinischen Risikomanagements. Die Deutsche Krankenhausgesellschaft hat diese Stellungnahme und Empfehlung als Farce für eine echte Weiterentwicklung der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements bezeichnet.

MPK-Beschluss zur Sicherung der finanziellen Lage der Krankenhäuser

Die Ministerpräsidenten-Konferenz (MPK) hat am 13. Oktober 2023 beschlossen, die Bundesregierung aufzufordern, für eine auskömmliche Finanzierung der Krankenhäuser zu sorgen. Hierzu gehöre, die bislang nicht refinanzierten Kostensteigerungen der Jahre 2022 und 2023 rückwirkend und die Kostensteigerungen in den Folgejahren regelhaft zu kompensieren. Noch im laufenden Jahr solle ein Vorschaltgesetz zur Finanzierung eines Nothilfeprogramms für existenzbedrohte Krankenhäuser in Höhe von fünf Milliarden Euro aufgelegt werden. Zudem liegen im Deutschen Bundestag Anträge der CDU/CSU-Fraktion und der Fraktion Die Linke vor, die ein Vorschaltgesetz fordern.

Positionspapier des DLT zu zentralen Ausländerbehörden

Das Präsidium des Deutschen Landkreistags (DLT) hat bei seiner Sitzung vom 26./27. September 2023 das Positionspapier „Deutschland braucht keine zentrale Ausländer- bzw. Einwanderungsbehörde!“ verabschiedet. Darin spricht sich der DLT gegen die Einrichtung zentraler Ausländer- bzw. Einwanderungsbehörden auf Bundesebene aus. Der DLT hat uns hierzu wie folgt informiert:

Komplexe und langwierige Verwaltungsverfahren werden vielfach als einer der Gründe genannt, die dazu führen, dass potenzielle Erwerbsmigranten aus Drittstaaten ihre berufliche Zukunft nicht in Deutschland, sondern in anderen Ländern suchen. Neben Änderungen im Aufenthaltsrecht gibt es daher auch immer wieder Bestrebungen, das Einwanderungsverfahren für Fach- und sonstige Arbeitskräfte zu vereinfachen. Bereits mit dem am 1. März 2020 in Kraft getretenen Fachkräfteeinwanderungsgesetz wurde ein besonderes Fachkräfteeinwanderungsverfahren geschaffen und die Länder aufgefordert, dieses Verfahren über eine oder mehrere zentrale Ausländerbehörden abzuwickeln wovon allerdings nur in einigen Ländern Gebrauch gemacht wurde.

Aus Anlass der Verabschiedung des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, dessen erste Teile am 18. November 2023 in Kraft treten werden, haben die Fraktionen von SPD, DIE GRÜNEN und FDP nunmehr die Bundesregierung aufgefordert, in einer Machbarkeitsstudie zu prüfen, ob der Vollzug des Fachkräfteeinwanderungsrechtes einer neu zu schaffenden Migrations- bzw. Einwanderungsagentur auf Bundesebene oder einer bereits existierenden Bundesinstitution wie der Bundesagentur für Arbeit oder dem Bundesamt für auswärtige Angelegenheiten anvertraut werden könnte. Schon zuvor hat sich die Fraktion von CDU/CSU für die Errichtung einer solchen Agentur ausgesprochen.

Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht

Das BMI hat nun den Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung von Datenübermittlungsvorschriften im Ausländer- und Sozialrecht übermittelt. In Umsetzung von Beschlüssen der Ministerpräsidentenkonferenzen vom 10. Mai 2023 und vom 15. Juni 2023 ist vorgesehen, dass im Ausländerzentralregister (AZR) künftig auch Daten insbesondere zum Bezug von Sozialleistungen gespeichert und zwischen Ausländer- und Leistungsbehörden automatisiert ausgetauscht werden können. Das betrifft auch die Daten von Personen, die eine ausländerrechtliche Verpflichtungserklärung abgegeben haben.

Ein erweiterter Datenaustausch ist auch mit den Justizvollzugsanstalten vorgesehen. Ferner sollen künftig die Staatsangehörigkeits- und Vertriebenenbehörden einen weitgehenden Zugriff auf die Daten des AZR erhalten. Soweit die Behörden zum automatisierten Datenabruf ermächtigt sind, müssen sie bis zum 1. August 2026 die insoweit erforderlichen technischen Voraussetzungen schaffen. Wenn die Ausländerbehörden Identitätsprüfungen durchführen, sollen sie künftig bundeseinheitliche IT-Sicherheitsstandards für die Datenverarbeitung zu berücksichtigen haben.

Pass-, Ausweis- und ausländerrechtliches Dokumentenwesen

Das Gesetz zur Modernisierung des Pass-, Ausweis- und ausländerrechtlichen Dokumentenwesens ist im Bundesgesetzblatt verkündet worden. Das Gesetz ändert auch das Aufenthaltsgesetz und erweitert die Möglichkeiten zur automatisierten Verarbeitung der im elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) gespeicherten Daten. Die Möglichkeit der Ausgabe von Aufenthaltstiteln in der Form von Klebeetiketten wird beschränkt.

Rechtliche Betreuung: Regelung einer Inflationsausgleichs-Sonderzahlung

Die Regierungsfraktionen haben auf Bundesebene den Entwurf eines Gesetzes zur Regelung einer Inflationsausgleichs-Sonderzahlung für berufliche Betreuer, Betreuungsvereine und ehrenamtliche Betreuer und zur Änderung des Betreuungsorganisationsgesetzes eingebracht. Die Änderungen sind zu begrüßen.

In der Stellungnahme des Deutschen Landkreistages (DLT) wird die InflationsausgleichsSonderzahlung begrüßt, die bei mittellosen Betreuten aus der Staatskasse gewährt werden soll. Im Detail werden Anpassungen bei dem für ehrenamtliche Betreuer vorgesehenen Betrag und am Zeitpunkt gefordert. Die Änderung in § 21 Abs. 2 BtOG-E, wonach bei ehrenamtlichen Betreuern die erforderliche Einholung der Auskunft aus dem zentralen Schuldnerverzeichnis durch die Betreuungsbehörde erfolgen kann, ist gleichfalls zu begrüßen. Sie greift eine Forderung des DLT auf. Der Niedersächsische Landkreistag hat angeregt, die Regelung auch auf die Einholung des Führungszeugnisses zu erstrecken. Das Bundeskabinett hat den Entwurf am 4. Oktober 2023 als Formulierungshilfe für die Koalitionsfraktionen für einen aus der Mitte des Deutschen Bundestages einzubringenden Gesetzentwurf beschlossen.

DLT-Positionspapier „Mutige Richtungsentscheidungen in der Pflege treffen“

Der Deutsche Landkreistag (DLT) hat das Positionspapier „Mutige Richtungsentscheidungen in der Pflege treffen“ beschlossen. Es fordert eine echte und grundlegende Reform zur Sicherstellung der pflegerischen Versorgung.

Der DLT fordert darin insbesondere folgende Maßnahmen:

- Die bereits getroffenen Verabredungen aus dem Koalitionsvertrag kurzfristig umzusetzen, wie z. B. die Herausnahme der Ausbildungsumlage aus den Eigenanteilen und eine Leistungsdynamisierung, die der Preisentwicklung auch gerecht wird.

- Dem Fachkräftemangel entgegenzutreten, indem die Personalbemessung flexibilisiert und für neue Berufsfelder geöffnet wird sowie Dokumentationsaufwände verringert und Potenziale von rückkehrbereiten Pflegekräften in den Beruf genutzt werden.

- Pflegebedürftige finanziell zu entlasten und die Finanzen neu zu sortieren, indem z. B. die Pflegebedürftigen einen nach Bundesländern differenzierten Sockel tragen und darüber hinaus gehende Kosten von den Pflegekassen übernommen werden.

- Die Rolle der Kommunen zu stärken, indem ihnen im Rahmen der Versorgungsverträge der Pflegekassen verbindliche Mitgestaltungsmöglichkeiten eingeräumt werden und ein flächendeckendes Care- und Casemanagement unter Federführung der Kommunen eingeführt wird.

Beschleunigung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren

Die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände hat eine Stellungnahme zum Entwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Klimaschutzes beim Immissionsschutz, zur Beschleunigung immissionsschutzrechtlicher Genehmigungsverfahren und zur Umsetzung von EU-Recht abgegeben. Darin werden u.a. die vorgesehenen zusätzlichen Verpflichtungen für die kommunalen Genehmigungsbehörden und die neuen Vorschriften zum Repowering kritisiert.

Darin werden die vorgesehenen umfangreichen Rechenschafts-, Informations-, Begründungs-, Weiterleitungs- und Beteiligungspflichten für die Genehmigungsbehörden kritisiert und verdeutlicht, dass diese dem Ziel der Änderungen, einer Beschleunigung der Verfahren, abträglich sind. Eingegangen wird u.a. auf eine vorgesehene unverzügliche Weiterleitung von Stellungnahmen, die pauschale Verkürzung von Fristen, die Einholung von Sachverständigengutachten zu Lasten von anderen Behörden, Meldungen an die Aufsichtsbehörde, Stellungnahmemöglichkeiten des Antragstellers, die Beschränkung von Fristverlängerungen, die Einführung eines sogenannten Projektmanagers und die Nachreichung von Unterlagen. Stattdessen wird die Notwendigkeit der Verbesserung der Qualität der Antragsunterlagen betont. Mit Blick auf das Repowering wird ein Eingriff in die kommunale Planungshoheit angemahnt. Hinsichtlich der Aufnahme des Schutzgutes Klima wird klargestellt, dass es weitergehender Konkretisierungen bedarf.

Die neuen Regelungen zum Repowering würden in ihrer aktuellen Gestalt in der Gesamtschau jeglicher ordnenden Planung zuwiderlaufen, da sie eine Standortverschiebung von bis zu 1,5 km ermöglichten. Außerdem müsse klargestellt werden, dass eine einzelne Windenergieanlage nicht durch mehrere neue Anlagen ersetzt werden könne. Ansonsten sei dies für die Akzeptanz in der Bevölkerung abträglich.

Arbeitsgruppe zur Einnahmeaufteilung des Deutschlandtickets

Im Rahmen der Einnahmeaufteilung für das Deutschlandticket ist das Land Niedersachsen aufgefordert, einen Verteilmechanismus für die auf Niedersachsen entfallenden Einnahmen für die Jahre 2024 und 2025 entsprechend der sogenannten Stufe zwei des „Leipziger Modellansatzes“ zu entwickeln. Auf Veranlassung des Niedersächsischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Bauen und Digitalisierung (MW) wird aktuell eine Arbeitsgruppe eingerichtet, zu der neben Vertretern der ÖPNV-Aufgabenträger, der Niedersächsische Tarifgesellschaft (NITAG), der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) auch der Niedersächsische Städtetag und der Niedersächsische Landkreistag eingeladen sind.

Rechtshilfefond für Einsatz- und Rettungskräfte

Mit einem Schreiben von Anfang Oktober 2023 hat das Ministerium für Inneres und Sport (MI) informiert, dass beabsichtigt ist, einen Rechtshilfefond für Einsatz- und Rettungskräfte ab 2024 in Höhe von 30.000 Euro bereitzustellen. Ein entsprechendes Vorgehen hatte die Landesregierung von einigen Monaten öffentlich angekündigt. Dieser Fond soll insbesondere für die ehrenamtlich Tätigen, wie z.B. Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren oder auch von Hilfsorganisationen zur Verfügung stehen, die keinen Rechtsschutz oder Unterstützung von ihrer eingesetzten Organisation erhalten und die anwaltliche Hilfe bei der Geltendmachung von Ansprüchen wegen Angriffen im Einsatz benötigen. Die Geschäftsstelle des Niedersächsischen Landkreistages sieht das Ansinnen in einer ersten Einschätzung kritisch, weil kein Bedarf erkennbar ist.

Handreichung zur Trinkwasserverwendung in Hitzesommern

Der Deutsche Landkreistag hat zusammen mit den kommunalen Schwesterverbänden über eine Arbeitsgruppe aus kommunalen Praktikern eine Handreichung erarbeitet, die sich mit möglichen (lokalen) Nutzungsbeschränkungen und Verwendungsverboten beim Trinkwasser aufgrund von Hitzeperioden befasst. Die Handreichung soll Akteuren Orientierung bieten in Bezug auf die Lagebewertung und entsprechende Indikatoren, die bei der Entscheidung helfen, wann Einschränkungen der Wassernutzung erforderlich werden. Zudem wird aufgezeigt, welche Handlungsmöglichkeiten bestehen und wie Nutzungsbeschränkungen oder Verwendungsverbote rechtlich zulässig gestaltet werden können.

Das Papier soll Orientierung zu folgenden Fragen geben:

- Welche Indikatoren unterstützen die Lagebewertung in der langfristigen Betrachtung, der Frühwarnung und bei akutem Handlungsbedarf?

- Welche Handlungsmöglichkeiten bestehen für Wasserbehörden, Gebietskörperschaften und Wasserversorger und wie können Nutzungsbeschränkungen oder Verwendungsverbote rechtlich zulässig gestaltet werden?

- Welche konkreten Fragen stellen sich in der Praxis für die jeweiligen Akteure? Zudem werden diesbezüglich gute Praxisbeispiele benannt.

- Welche Rolle spielt die Kommunikation?

Fortschreibung der Regelbedarfsstufen zum 1. Januar 2024

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) hat die Höhe der ab dem 1. Januar 2024 geltenden Regelbedarfe mit der Regelbedarfsstufen-Fortschreibungsverordnung 2024 – RBSFV 2024 verkündet (BGBl. 2023 I Nr. 287). Damit werden die Regelbedarfe im SGB XII und daraus folgend auch im SGB II in Ansehung der Entwicklung der Preise für regelbedarfsrelevante Güter und Dienstleistungen sowie der Entwicklung der Nettolöhne und -gehälter fortgeschrieben. Ab dem 1. Januar 2024 ergeben sich für die Regelbedarfsstufen monatliche Beträge von 563 Euro (Regelbedarfsstufe eins) bis 357 Euro (Regelbedarfsstufe sechs).